LSI

概 要

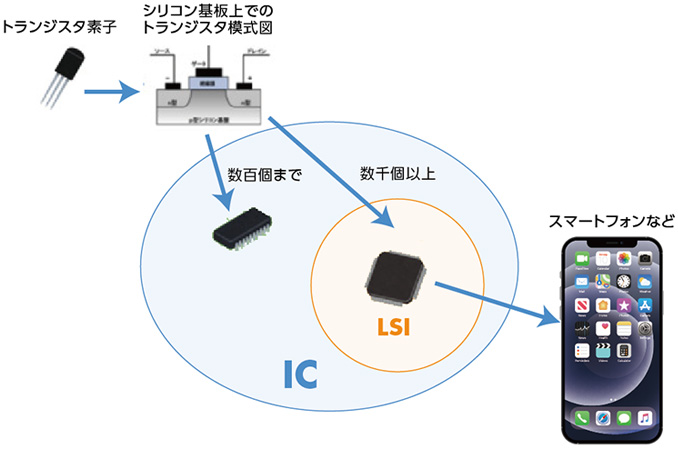

シリコン半導体基板上にトランジスタや抵抗、コンデンサなどの極小素子を形成して電子回路を構成したものをIC(Integrated Circuit、集積回路)と言う。ICの中でも1つのシリコン半導体基板上に数千〜数万以上のトランジスタを集積するものがLSIと呼ばれる。日本語に訳すと「大規模集積回路」。

解 説

トランジスタやコンデンサをシリコン半導体基板(チップ)上に形成し、電子回路を組んだ状態で1つの半導体チップとして製造するIC技術は電子機器の革命でした。

そして製造技術の向上によってトランジスタ素子が極小化され、1つのチップに数千〜数万以上のトランジスタを集積できるようになると、複数のICを組み合わせて実現していた機能を1チップで実現できるようになり、電子機器の小型化と高性能化が加速しました。

このように大規模集積されたICをLSIと呼び、これが現在のPCやスマートフォンへとつながっていきます。

チップ上のトランジスタをさらに小さくしていけば、より多くの回路を集積したり、またはチップを小さくしてコストを削減することができます。その上、低消費電力化が可能となります。これをプロセスルール微細化と言い、現在のPCやスマートフォンに搭載されているチップはその集大成です。

2021年現在、最新のプロセスルールは10nm以下、トランジスタ数は数十億に達しています。

実現できること

- ・PCやスマートフォン、身の回りのほぼ全ての電化製品がLSIを搭載しています。

- ・クレジットカードや交通系カードのICカード。名前はICですがLSI規模のコンピュータが内蔵されています。

- ・メモリLSIの高集積化はストレージが大容量のスマートフォンを手頃な価格で実現します。

- ・LSIの高集積化で家庭用ゲーム機並みのグラフィックス性能をスマートフォンサイズに凝縮します。

- ・グラフィックス性能を向上させるにはより多くのトランジスタが必要です。LSIの集積化が進めばさらにリアルなゲームグラフィックスも実現するでしょう。

- ・AIの学習性能もチップのトランジスタ数が増えると向上する傾向があります。LSI集積化がより高度なAIを作ることに貢献します。

将来の展開

LSIの進歩はプロセスルール微細化の歴史でもあり、半導体チップは1年半〜2年ごとに2倍に高集積化されていくことを予想した「ムーアの法則」も有名です。ところが、微細化が原子サイズレベルに近付いてくると限界が語られるようになり、実際2010年代後半からは微細化のペースが鈍っています。

一方でフラッシュメモリのような単純構造のメモリLSIは、微細化が限界ならば縦に積めばいいと3D積層化技術が発展し、指の爪ほどのmicroSDカードで1TBという大容量を実現するに至っています。

今後はCPUなどのロジックLSIにも3D積層化の波が訪れ、またしばらくはムーアの法則も守られていくだろうと考えられています。

補 足

数十万個以上のトランジスタを集積したLSIをVLSI(Very Large Scale Integration)とも呼びます。

数百万個以上の集積でULSI(Ultra Large Scale Integration)とも呼ばれていましたが、現在はVLSIとして一括りにされることが多いです。